Fanfiction has gone from being a niche hobby for a small writer’s community to inspiring large movie productions. A Dutch PhD student made her hobby into a career and is now researching the fanfiction community academically. She explains, why the work fans are doing online deserves to be taken seriously.

Fotos: Kim Becker, Privat

To start, what’s your favourite fanfiction?

Julia Neugarten: My favourite fanfiction is a fanfiction from the BBC Sherlock series. I remember this fanfiction because it’s the first alternate universe fanfiction I read and enjoyed. I started in the Harry Potter fandom and didn’t read alternate universe fanfics because I was very attached to Hogwarts. But there were so many alternate universes coming into the Sherlock fandom and I enjoyed the character dynamic in that one. In this fanfiction, Sherlock is a classically trained actor in Britain and he has to work with John, who’s a popular American movie actor – they of course fall in love.

How did you discover fanfiction?

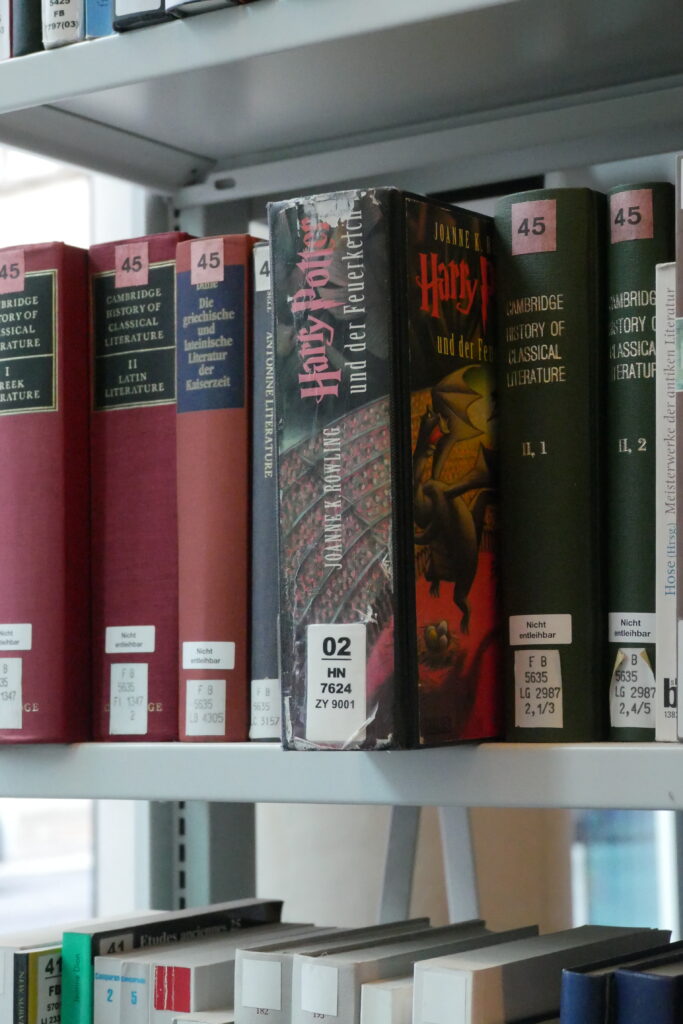

I started in the Twilight fandom. I was very young. The fanfictions I was reading there were mostly like romance novels, but that fandom is really interesting from an academic perspective. Twilight was immensely popular and drew a lot of people to fanfiction, but most of those were not in a lot of other fandoms and weren’t experienced with the unwritten rules of most fanfiction communities up to that point. That made the community different and caused some tensions with the existing fanfiction communities. This was also around the time when E.L. James committed a huge faux pas in essentially monetizing her fanfiction of Twilight to publish 50 Shades of Grey. At the time, it was an unwritten rule that fanfiction writers were not supposed to make money off their writing, it was just supposed to be a shared hobby. People were very angry with her for publishing her work. I didn’t know all of this back then, I just became bored with the Twilight fanfics at some point, because they were all romance texts, and I felt the fandom was very dramatic. So I forayed into the Harry Potter fandom, which was more fun.

How did fanfiction become a research topic for you?

I was still reading fanfiction when I was doing my BA and MA in literature. I had one class during Covid where we were assigned War and Peace (a really long book). I ended up really enjoying that book, but I grew a little frustrated because I felt that at university we were reading a lot of books that nobody I know has actually read. And I know a lot of people who read a lot. So it’s not that people just don’t read, it’s that in academia we have a highbrow concept of literature that doesn’t align with how texts operate for a lot of people in the real world. And additionally, there’s this sort of anxiety that young people don’t read anymore, right? In the media and academia, everyone seems to be very worried about this and I’m sure that that’s legitimate and true. But at the same time, I was online and I was seeing so many young people read so much and write so much and engage with stories in such a positive, critical, attentive way. So there are people out there writing and reading fanfictions as long as War and Peace. What was missing in my studies for me was an understanding of how reading works for young people in the digital age.

I wanted an academic career and to research something for which I would be the best-suited person.

I wanted an academic career and to research something for which I would be the best-suited person to do that research. I have so much experience reading fanfiction and so many opinions on fanfiction, I wanted to put those in an academic setting and hopefully use this experience and knowledge to teach people something new. I took a tutorial on the subject during my Masters, where I researched more on the rich history fanfiction has within fan cultures. I had a bit of trouble working out a methodology for myself. There’s not really a canon of classical fanfiction works that everyone in the fandom can agree on, at least not anymore. But I got more into the digital humanities and started to research large-scale patterns and reader-response theory. Most of my research takes place on Archive Of Our Own, it’s just the website I think is the best, and it’s where I know the rules of conduct. Every website has different rules.

Why do you think it’s important to research fanfiction?

My key reasoning for studying fanfiction is that it offers insight into the kinds of stories that people are interested in reading and writing that we are not getting from the mainstream. Mainstream production of stories in popular culture is not catering to everyone’s tastes, and there are lots of reasons for that. Some of them have to do with money, others have to do with culture.

But I think the key thing to studying stories is really what they mean to people, right? It’s about what they do in the real world, to people’s worldviews and people’s experiences. Fanfiction can give us a sense of what it is people want to read about, that they’re not reading about elsewhere. I’m focusing on, for example, representations of gender dynamics because fanfiction is overwhelmingly written by people who are not cis-hetero men. Does that make a difference to the way fanfiction represents gender and sexuality? The answer is obviously yes. But then the question becomes in what ways?

If you don’t like it, don’t read it!

And another thing I’m very interested in are representations of illness and differently-abled bodies and mental health. In pop media and literary fiction, we have an array of ways to talk about that and ways of representing that that don’t always do justice to the experience. And then when you look at the fanfiction, you can see that people are looking for different types of representation. It’s also about fun. There are obviously heavy, politically oriented reasons for studying fanfiction, but the other thing that I think is interesting is the question, what do people actually do for fun? Does fanfiction function as a sort of escape from everyday life? Does it enhance everyday life in some way? My thinking is that fanfiction can complement our understanding of the cultural sphere by illuminating what that mainstream cultural sphere is not showing us.

Which stereotypes around fanfiction do you encounter? Which bother you the most? How do you counter them?

I have been pleasantly surprised in this regard because I have this sort of internalized shame or awkwardness when telling people I research fanfiction. But on the whole, people are just curious about the topic. Older professors just don’t know enough about the topic to even judge me, they are mostly just surprised to hear that people are writing stories on the internet. It’s more likely that a younger person or someone involved with fanfic will ask if fanfiction isn’t just all pornographic. So if people don’t know the stereotypes around fanfiction, I just don’t tell them.

But I think now it’s not even embarrassing to be a fan anymore since fandom has become so mainstream. Think of phenomena like Harry Potter or Taylor Swift. Being in the queue online to buy Taylor Swift tickets was probably the biggest fan experience I ever had because it felt like everyone was posting about the same experience online. So being a fan is not a subculture anymore. I remember my dad told me that he would sometimes camp out to buy concert tickets when he was younger and that seemed like a pretty niche thing to do. Of course, negative stereotypes around fans still exist, for example, this idea that fans are irrational, and this is of course tied to the idea that fans are mostly teenage girls or women.

Do you feel that in researching fanfiction in a literary studies context, you’re helping to bring the form into the mainstream?

This is something I do think about because I don’t want to endanger this subculture by exposing other people to it, who might not have sought it out if it weren’t in the context of a classroom. I don’t want to create a circus-y feeling where people in academia might mock what is being written, not out of any type of rudeness but simply because they are uninformed. There’s one story of someone who gave a class on fanfiction encouraging their students to leave constructive feedback as comments under certain stories. That’s a real faux pas: in the fanfiction community, it’s the norm to only leave positive feedback. If you don’t like it, don’t read it! There’s a big selection out there and if someone has written and provided this for you for free, just don’t critique it. I don’t want to expose people to this gaze of people who are not coming there motivated by a personal connection and perhaps might even take a mocking stance, or for it to feel like uninformed anthropological research.

What is the fanfiction community like?

In general, I’d say the community is very nice, however, I’m not active anymore, in that I’m not writing fics. But my experiences have been positive. I remember getting six positive comments within 24 hours on a fanfiction I wrote some time back, I was blown away by that. In terms of the metrics of the platform, that’s not a lot. But in terms of just me being a writer who usually just sits alone at home and doesn’t share her writing with anyone, six people is insane. That’s fantastic. In general, I like that it’s an old-school fan community where you can enjoy some sense of anonymity and you can keep some parts of yourself on the down low. I have a mobility issue, so when I walk into a room, it’s something people notice about me. When I was 17 or 18, I was self-conscious because of that but online, no one needed to know. I didn’t have to worry about it at all, which was great. And I think that helped me to not worry about it in real life. If you’re having all these encounters online where people are just nice to you and you can be an interesting person based on just the things that you’ve written and the things you say then it’s easier to also think of yourself in that way in real life. Of course, there are problems that come with that anonymity, there are always some people trying to scam someone. And of course, there’s the other side of the fanfiction community where people can be very mean to you if they think you are interpreting their favourite fictional character in the wrong way. People take the things they are fans of very seriously, but I think that’s also what being a fan is: taking something very seriously that other people might not.

What do you think about the recent trend of films based on fanfictions, like The Idea of You or the After series?

It’s a complicated issue because on the one hand I think ‘good for them’. It’s a lot of work to write fanfiction that people like. If people who otherwise would not be getting equal wages can get a lot of money for their creative work, I do think they are deserving of that money. You are not a better artist because you’re poor. On the other hand, I think the trend that fanfiction can also be seen as something that can make money takes some of the fun out of fanfiction. I prefer to read fanfiction where I have a reasonable faith that the author is not trying to make money off of it because then the author and I are on equal footing in terms of our investment in the source material and the reading and writing experiences being primarily emotionally motivated.

Die Autorin:

Maria Menzel (sie/ihr) ist Fan von der Farbe grün, Pickleball, Backwaren und Nordseeinsel-Dokus.